-

云南师大附中对口帮扶梁河一中纪实(第九期)

发布时间:2017-04-24 阅读量: 次

- 为了确保云南师大附中对梁河一中的有效帮扶,根据《云南师大附中帮扶梁河一中的实施方案》,2017年4月9日至21日,梁河一中派出第九批学习老师——历史学科杨化凤、蒋家丽两位老师到云南师大附中跟班学习。在杨晓罡、刘元新两位指导老师的辛勤辅导下,两位年轻老师受益匪浅。不仅对教师这一职业内涵有了更深层次的了解,而且对教师的职业道德素养有了进一步的认识,这将对今后的教学工作和生活有很大的帮助。

以下是两位老师的学习心得:

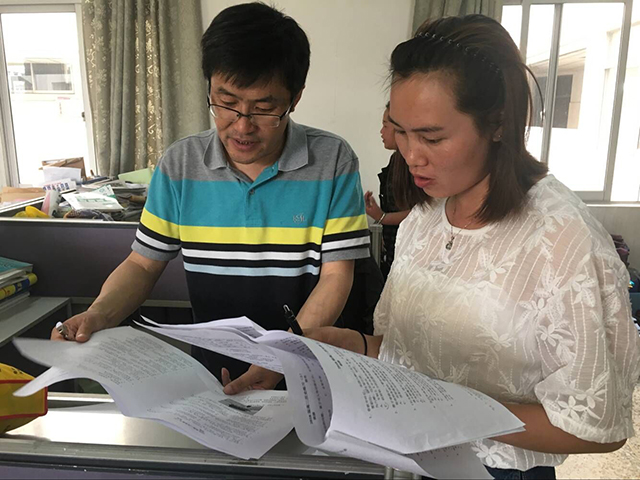

图为杨晓罡老师指导蒋家丽老师解题技巧

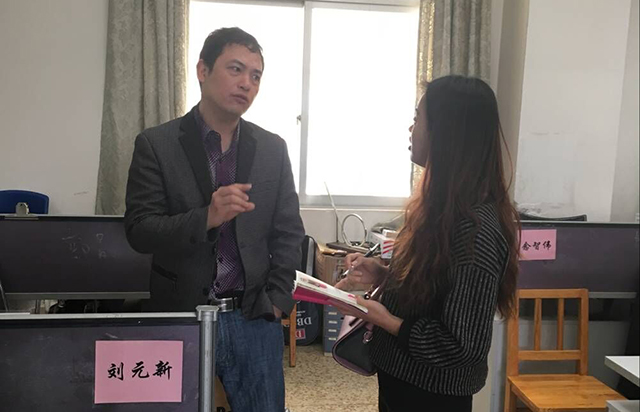

图为刘元新老师指导杨化凤老师如何开展大一轮复习

身为年轻教师的我们,虽然已有将近四、五年的教学经历,但在史学研究、课本把握、解题思路以及对考点考纲的研究上还有许多欠缺。此次跟班学习,除了跟着杨晓罡、刘元新两位指导老师学习外,我们还听了唐金彬老师、赵晶老师、李槐灿老师、毕锐东老师等几位老师的课,这些历史课以及平时课后的交流学习都给我们很大的启发,感受颇深。

首先,教师必须具备扎实的基本功。过去,有人认为不带课本上课是一种相当随意的教学态度,然而,我们在这里看到的是一种资历,一种对专业知识、教材的整合能力和掌控能力。就如杨晓罡、刘元新等老师所说,作为教师不能教教材,而是用教材教,他们正是带着这一教学理念研究课本,把零散的课本知识进行整合和挖深,结合学生实际,在基础知识之上,进行能力的提升,全面、细致、灵活地展开教学。在课堂中补充了许多知识,极大地扩充了学生的知识面;每一节课的教学中都穿插着相应的高考题,并对这一类型的题目进行方法指导,这对学生把握重难点和适应高考作了充足的准备。

第二,教师应做一名终身学习者。在与指导老师的沟通交流中,收到了对于年轻教师成长的最多建议便是多读书、多研究。如同刘元新老师说的一样:“教师永远是一名学生,教到哪,学到哪,学无止尽!”尤其是对于刚参加工作的年轻老师,知识储备量不够,上课处理知识不够系统,这就要求教师多读多看、多研究,不仅要研究专业知识,还要学习教育学、心理学以及与历史相联系的其他学科;不仅要向有经验的老教师请教,还应与年轻教师多交流学习,努力提高自己的教育教学水平,增强自己的知识储备。当知识积累到一定量时,课堂教学才会有质的飞跃,教书育人的目的才会实现。

第三,富于激情,提升个人魅力。激情是上好一堂高效课的关键,在这里的每一位老师都以积极乐观的精神面貌战斗在教育一线,兢兢业业,用心备好每一节课,很多老师在课堂中语言风趣幽默,肢体语言丰富,如唐金彬老师、李槐灿老师、刘元新老师等,对课堂的掌控力极强,充分调动了学生的学习积极性。在课堂中细心讲解,联系学生实际,帮助学生简单理解和记忆知识点,逐步赢得学生的信赖和敬佩,让学生喜欢历史老师,喜欢听历史老师的课,进而喜欢历史老师的指导。

图为赵晶老师在高一年级17班上课场景

图为杨晓罡老师在高一年级5班上课场景

图为刘元新老师在高一年级1班上课场景

图为唐金彬老师在高一年级13班上课场景

图为李槐灿老师在高一年级15班上课场景

图为毕锐东老师在高二年级文5班上课场景

第四,坚持创新,发挥个性。在云南师大附中听了6位老师的历史课,教学进度大致相同,但上课方式呈现多元化。正如杨晓罡老师所说,每个老师的性格、思考问题的方式、处理教材的手段以及所面临的学生层次都不一样,应该充分发挥自己的长处,探索出一条适合自己的教学道路,不要被一些条条框框束缚住,要大胆创新,只有适合教师自己的、适合学生的才是最好的。

第五,给学生一些自由空间。云师大附中的学生可以在课后使用电子设备,不仅可以查阅资料,方便与教师的沟通,同时课余时间还可以适当放松,缓解疲劳,减轻压力。这里的学生没有午练、晚练,甚至晚自习都是在教室自由学习,有问题才去办公室问老师,学生有大量的自由时间做自己想要做的事情,如参加社团活动、体育锻炼、做作业、背书等,体现了德智体美全面发展的教育理念。虽然相对自由,但并不是完全散乱的状态,学生都十分自觉,该玩则玩,该学则学,真正做到了劳逸结合。在这次跟班学习中,我们十分有幸地参与了云南师大附中的校园艺术节,高一年级的文艺、合唱比赛,高二年级的话剧表演都十分精彩,整场活动都展现了学生的多才多艺以及文化素养,尤其是高二年级的历史话剧如《百年情书》、《高考一九七七》等表演以及每一场表演结束后的学生导演答疑活动,将所学知识运用到舞台表演中,都充分体现了学生的灵活性、全面性,也印证了云南师大附中认真实施教育的“三个面向”,以学生为主角,面向一切学生,面向学生的一切,一切面向学生。

图为云南师大附中校园艺术节高一年级2班带来的表演《秀色》

图为云南师大附中校园艺术节高一年级16班带来的表演《西班牙斗牛舞》

图为云南师大附中校园艺术节民族班带来的民族舞表演

图为云南师大附中校园艺术节高一年级9班带来的《藏彝风情》

图为云南师大附中校园艺术节高一年级8班带来的《歌舞青春》

图为高二年级理四班带来的话剧表演《高考一九七七》

图为高二文1班演员谢幕场景

短暂的学习交流暂告一段落,面对新的开始,我们会带着本次学习的经验和收获融入到自己的教学实践中,不断探索,充实、完善自我,使自己成长为一名合格的人民教师。

供稿:教科室

撰稿:杨化凤、蒋家丽(梁河一中)

审核:校办 鲍学良

推送:信息中心 刘京

Copyright © www.ynsdfz.net All Rights Reserved.

云南师大附中信息中心技术组 版权所有

备案编号:云教ICP备0802001 滇ICP备08100918号-1

滇公网安备 53019002000143号