云南师大附中“新竹工程”之悦读项目(2018年第5期:张雨姝)

- 发布时间:

- 2018-04-03

云南师大附中“新竹工程”之悦读项目(2018年第5期:张雨姝)

UbD方法下的高中物理教学——以曲线运动为例

张雨姝

荀子言:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。”正如书中所言,在有效的教学中,教师应该是学习的设计师,基本工作是为学生设计课程和学习体验活动,以满足特定的教学需求。基于这样的理念,最好的教学设计应该是逆向的,分为三个阶段,先根据学生的具体情况确定预期结果,然后确定合适的评估证据,最后设计学习体验和教学。

在设计课程和学习体验活动的过程中,我们需要注意四个关键点:需要在课程完全开发之前彻底想清楚评估内容和相应的表现性行为,接下来的教学可以被理解为使这些表现性行为发生的过程;需要根据评估预期结果所需的证据对熟悉和喜欢的活动及项目作进一步修改;对教学方法和教学资源的思考是最后进行的;教材只是支持性材料,而不是主要资源。

基于这些理念和原则,书中提出了教学设计的Ubd(Understanding by Design)方法,UbD方法包括三个阶段:在阶段1中,需要思考什么是有价值的、恰当的结果?关键的预期学习是什么?学生应该理解、知道什么和能够做什么?什么样的大概念能包含所有这些目标?在阶段2中,需要思考预期结果的证据是什么?在阶段3中,需要思考什么样的学习活动和教学能促进理解,增进知识和技能,激发学习兴趣并发挥特长?为了保证教学活动的参与性和有效性,书中提出了WHERETO元素。W代表将要达到什么目的,H表示把握学生情况,E表示探究和装备,R代表反思和修改,E代表展示和评价,T代表根据学生需求、兴趣和风格量体裁衣,O代表组织教学以发挥最大的参与性和有效性。最终的设计成果应该包括:与清晰目标和内容标准相关的、围绕持久理解和基本问题的单元架构;为达到预期结果而设定在单元中的、可靠且有用的证据;学习活动和教学的一致性,能够唤起和产生预期的理解、知识和技能,激发学习兴趣,使优秀的表现性行为成为可能。

结合我国的高中物理教学现状,新的《高中物理课程标准》指出,高中物理课程在义务教育的基础上,立足于帮助学生从物理学的视角认识自然,理解自然,建构关于自然界的物理图景;引导学生经历科学探究过程,学会科学研究方法,养成科学思维习惯,增强创新意识和实践能力;引领学生认识科学的本质以及物理学与技术、社会和环境之间的关系,形成科学态度、科学世界观和价值观,为做有责任感的未来社会公民奠定基础。高中物理课程旨在义务教育的基础上,进一步促进学生物理核心素养的形成和发展。物理核心素养是学生在接受物理教育过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,是学生通过物理学习内化的带有物理学科特性的品质,是学生科学素养的关键成分。物理核心素养主要由“物理观念”、“科学思维”、“科学探究”、“科学态度与责任”四个方面的要素构成。

因此,培养学生的物理核心素养,是高中物理课程标准的要求。而书中的Ubd方法,让我对以培养学生的物理核心素养为目标的教学设计有了新的思路和理解。下面,以人教版高中物理必修二第五章的曲线运动为例加以说明。

教学设计阶段一:根据学生的具体情况确定预期结果。

关于曲线运动,课程标准提出的要求是:通过观察实验,了解曲线运动,知道物体做曲线运动的条件。通过前四章的学习,高一的学生已经学习了匀变速直线运动的规律以及对物体进行受力分析的方法,并知道如何用牛顿运动定律将物体的受力分析和匀变速直线运动结合起来。本节课在知识结构上“承上启下”,是学生在学习了运用牛顿运动分析直线运动后迁移到分析曲线运动的第一站。另外,学习本节内容的高一学生已经具备了基本的观察能力、抽象归纳能力和总结能力,但对把较为复杂的曲线运动分解为直线运动来分析的方法的理解,仍然比较困难。从实验的能力上看,学生具备基本的实验操作能力,但缺乏自己设计实验来验证物理规律的能力。根据学生的知识及能力现状,可以确定本节课的教学预期目标:1、知道曲线运动是一种变速运动;2、知道曲线运动的瞬时速度的方向,能在曲线的轨迹图上画出各点的速度方向;3、知道物体做曲线运动的条件; 4、通过实验的操作,培养学生的观察能力、实验操作能力及反思能力;5、经历分组实验探究过程,体会研究物理问题的实验方法。6、通过实验归纳物体做曲线运动的条件,体验学习物理的乐趣。

教学设计阶段二:确定合适的评估证据。

要评估教学预期目标是否达成,需要让学生完成课后作业,作业包括两部分:1、由8个题组成的课后习题,检查学生对曲线运动的速度和物体做曲线运动的条件的掌握情况;2、为自行车设计挡泥板。

作业1可以检查学生对课堂知识的掌握情况,以此评估教学预期目标中的知识部分。而作业2,需要学生对曲线运动有综合的理解和认知,可以检验学生对知识的灵活应用程度以及观察、设计及反思能力,以此评估教学预期目标中的能力部分。

教学设计阶段三:设计学习体验和教学

为了让学生对曲线运动的速度有直观的理解,在课堂开始时,播放砂轮火星视频。打磨下来的炙热微粒被砂轮带动飞出,飞出的瞬时速度和该点砂轮的速度方向一致,因此砂轮火星的方向就是飞出点砂轮的速度方向。

根据砂轮火星的视频,学生会对曲线运动的速度方向有猜想:沿着曲线的切线方向,接下来,就需要从理论和实验两个方面进行验证。理论推导:瞬时速度的定义式为:v=∆x∆t(∆t→0),当对应的时间逐渐减小趋于零时,位移∆x也由割线逐渐变为切线,方向也由割线方向变为切线方向,因此瞬时速度的方向为该点的切线方向。

实验设计如图1所示:

图 1 探究曲线运动的速度方向实验设计

实验过程:把小钢球放在墨水里转一下(内有一点点墨水),再放在倾斜轨道上由静止滚下,接着进入水平圆弧轨道做圆周运动,然后离开水平圆弧轨道在白纸上滚动,沾有墨水的小钢球会在白纸上留下直线轨迹。物体做匀速直线运动,它的速度方向和运动轨迹方向一致。如果做曲线运动的物体运动到某点时突然开始做直线运动,那么直线运动的方向和曲线运动在该点的速度方向一致。(师生共同回忆得出这个结论)因此,得到的直线轨迹方向应该和离开圆弧瞬间的速度方向相同,通过这个方法,我们能记录下曲线运动的速度方向。

先让小球经过倾斜轨道和扇形A,得到小球留下的轨迹1,并将扇形圆心和白纸上的轨迹起点相连;

将扇形B放在扇形A旁,得到小球留下的轨迹2,将扇形圆心和白纸上的轨迹起点相连;

取下扇形B,将扇形C放在扇形A旁,得到小球留下的轨迹3,将扇形圆心和白纸上的轨迹起点相连。

测量三条轨迹和半径之间的夹角,如果三个角都是直角,就证明了速度方向和半径方向垂直,也就证明了速度沿切线方向。

知道了曲线运动的速度特征,就可以引导学生思考物体做曲线运动的原因,并可用一个探究性实验加以研究。

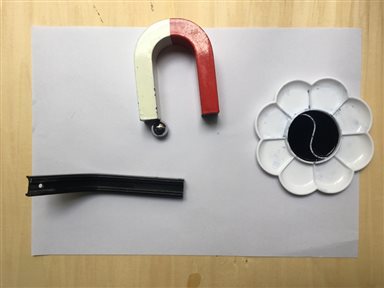

实验器材如图2所示:

图 2 探究物体做曲线运动的条件实验设计

让学生以小组为单位进行探究,并总结出物体做曲线运动的条件:当物体所受合外力方向和物体的速度方向不共线时,物体做曲线运动。

在此基础上,进一步引导学生思考:为什么物体所受合外力方向和速度方向不共线,就会做曲线运动?

在学生讨论得差不多时候,进行总结:平行于速度方向的力改变的是速度的大小,而垂直于速度方向的力改变的是速度的方向。我们假设物体有一个水平向右的初速度v0,受到一个合外力F,我们把合外力F沿着初速度v0方向和垂直于初速度方向进行分解,沿着初速度方向的力F1会使v0增大,经过一段时间后,将v0增加为v1,而垂直于速度方向的力F2会产生一个新的速度v2,将v1和v2合成,就得到了实际速度v,相比于v0,方向发生了变化,向着合外力的方向偏转。

最后,对本节课内容进行总结:本节课我们通过实验探究,知道了曲线运动的速度大小可以不变,但速度方向时刻在变化,因此,曲线运动是变速运动,而曲线运动在各个点的速度方向沿着该点的切线方向;大家还通过自己动手进行实验探究,明确了当外力方向和速度方向不共线时,物体做曲线运动。有了猜想,然后设计实验去进行验证,这是物理学家们研究物理问题的思路,也是我们学习物理和认识世界最好的方法。大家平时对一个问题有了思考和猜想后,也可以自己利用身边的物品设计一些小实验进行验证,感受物理世界的神奇。

经过以上的教学过程和学习体验,学生对曲线运动的速度特点和物体做曲线运动的条件,能有直观且深刻的认识,也培养了学生的物理核心素养。在UbD方法的指导下,教学资源能更好地服务于教学目标的达成,按照逆向设计的思路,在教学设计的开始就确定了预期结果,接下来的设计也有了更清晰的目标,且每一个环节都对应一个问题的解决。书中提到,能够激发智力兴趣的条件包括:挑战学生智慧的问题、情境与故事(而不仅仅是书本知识),以使学生立即沉浸其中;思维激荡;震撼体验;个人连接;对一个问题的不同观点或多角度思考。基于这些启示,曲线运动的教学设计通过由表及里、由浅入深的分析和学生自己的探究,让曲线运动的学习过程有趣又深刻。

正如书中所言,教学是复杂的,在一个课堂中起作用的方式方法在另一个课堂中未必能起作用。从长远来看,我们应该对改进的想法进行试验和调整,以适应自己的课堂。只有我们在自己的课堂中去体验、揭示、讨论、验证、争论和探索,才能对书中的教学理念和方法有自己的理解和认识,也才能取其精华、去其糟粕,使我们自己的课堂更加有效。

供稿:云南师大附中教科室

撰稿:物理组 张雨姝

审稿:校办 鲍学良

推送:信息中心 刘京 吕尉