云南师大附中对口帮扶梁河一中纪实(第73期)

- 发布时间:

- 2019-11-05 07:52:02

- 阅读量:

-

- 分享:

云南师大附中对口帮扶梁河一中纪实(第73期)

书香校园,负梦前行

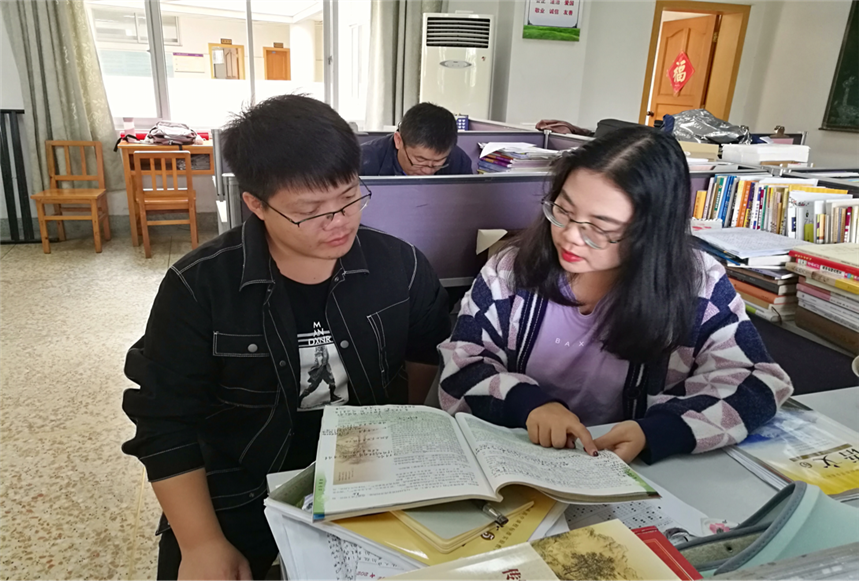

借着教育精准扶贫师大附中帮扶梁河一中的机会,我有幸于2019年10 月21日至2019年11月1日到云师大附中进行为期两周的跟班学习。10月21日早上八点半,我和同事瞿忠来老师一同到达师大附中教科室,教科室主任王洁老师为我们安排了相应的指导教师进行跟班学习,并对我们做了简要的任务安排,让我们在这两个星期内尽量多听同组内各老师的课,多听多学,博采众长。我被分配到高二语文组,由年轻有为的李蕊伶老师对我进行一对一指导。

两星期的跟班学习很快就结束了,我就在此期间的所见所闻谈谈自己的心得体会。云南师大附中在坐落于昆明高新区,

整个学校的布置就像一所规模小的大学,半开放式的,学校的管理风格在一定程度上也就决定了学生的学习态度。在这样一个半开放的式校园里,学生的思维自然也很活跃。经常能看到学生课下在教室门口问老师问题,向老师请教如何解决,办公室里也是经常看到学生挤在老师办公室旁,只为了寻找最优解决方案。学生在这样一个清幽、舒适、学习氛围浓厚的环境里学习,成绩自然会好,即使老师不做过多的催促,学生自然也能相互比学赶帮,共同为了高考金榜题名而努力。

在这两星期内,我主要是听了李老师的课,也听了语文组其他几位老师的课,体会不同的教学风格产生的教学效果。这些课堂中既有新课常态课,也有试卷讲评课。李老师在新课的讲解中,特别注意培养学生从原文提取关键信息的能力,每让学生回答一个问题,必在原文找出相关依据,这样一来学生的答案就于文有句,不会出现无中生有的大安全,这契合高考对学生能力的考查。当然,语文课堂还需要提高学生的学习兴趣,适当拓展文学常识,给学生做一个引导,不必引导太深,给学生自主思考的空间。李老师在上新课时,总会给学生拓展相关的文学知识,提起学生的兴趣,比如说在上《边城》时,李老师就给学生介绍了很多关于沈从文的常识,还说了自己曾经在那里游玩的趣事,这样便能使学生将更多的注意力集中到课堂教学中来。这样的导入能使课堂教学从一个较高的平台进入。语文课堂需要上得有趣味性,所以李老师在课堂上能丰富多变,在分析《边城》人物形象时,李老师就让学生分角色朗读,让学生更好地融入课堂学习上,那堂课的教学效果很好,学生理解得也很快。一堂优质课需要留时间给学生独立思考的时间,即使只是临近下课的一两分钟,而不是从头讲到尾。寓教于乐,这样的课堂是每一个老师都需要思考如何实现的。

在试卷讲评课上,李老师能把每一个选项都分析透彻,找出错因并细致分析,一遍不懂就再讲两遍,直到学生弄懂为止。这样能使学生在做题时产生的疑问都得到清楚地解答。在讲文言文时,我们不能只是简单地翻译给学生听,而是应该结合语境教学生如何去分析这个字词的翻译,在这样的语境下该如何理解,把文中常考的实词、虚词、文化常识给学生注明,正所谓授之以鱼不如授之以渔。

在此学习期间,我还上了两堂课,讲解《谈中国诗》一课。在以我自己的上课风格结束这堂课之后,我发现了自己身上存在的一些问题。每一堂课都需要因材施教,针对不同学情的学生备课深度需不同。备课一定要充分,充分考虑课堂上可能会出现的一切问题,以便做出及时应对。解读文本的能力需要提高,备课量还可以加大,多思考作者为什么要这样来安排文章,为什么要在文中举这些例子,这些问题的解决深度直接就决定了课堂的教学深度。太浅的话学生听着乏味,太深的话学生搞不懂,所以必须在课堂上把握好讲解的宽度和深度。

总的来说,在这段跟班学习期间,我深刻体会到了因材施教和深化备课面的重要性。我们必须要不断地提升自己的专业修养,与时代相结合,多研究学情,制定相关的教学计划,从多角度应对学生可能在课堂上出现的问题。一步一个台阶,一点一点进步,最终才能在高考这场仗中顺利胜出。

供稿:教科室

撰稿:梁河一中 易美新

审核:校办 鲍学良

推送:信息中心

滇公网安备 53010202001503号

滇公网安备 53010202001503号